家で勉強をしようと思っても、つい勉強以外のものに目が向いてしまってうまく取り組めなかったり、他の音が気になって集中が続かなかったり。発達障害のある生徒にとって、学習環境が自分の特性にうまく合わないことが原因で、勉強が思うように進まないことはよくあります。

保護者としても「どうして家で勉強しないのか」と頭を悩ませてしまうこともありますが、実はちょっとした工夫で改善できる可能性もあるのです。

では、どのように学習環境を整えていけばよいのでしょうか。今回は、特別支援教育や学びのユニバーサルデザイン※ に詳しい東京学芸大学の増田謙太郎准教授に、発達障害のある中学生・高校生やその保護者に知っておいてほしい環境の整え方のコツを聞いてみました。

※年齢、性別、能力、文化、言語の違いに関わらず、できる限り多くの人が利用できることを目指した製品やサービスの設計、またその過程。

「発達障害かも」と感じたとき、どんな学校があるのか気になる方へ

→自分に合った通信制高校を探してみる※LINEが開きます

「場所・物・人」の観点で、調整を試していこう

—— ひと言で発達障害と言っても、特性や困りごとは人によってさまざまで、たとえば同じ「ADHD(注意欠乏・多動症)」でもどんな場面でどのように困難を感じるか、パターンや度合いは人によって異なりますよね。それを踏まえて、今回は困りごとに応じて、どのように学習環境を整えていけばよいのかお伺いしたいと思います。

増田先生:はい。「ADHDの生徒はこうするといい」「自閉症ならこういう方法」と考えるよりも、どうして学習が進まないのか、現状をひもときながら、いろいろ試していくのがよいと思います。

—— では、具体的にはどんな工夫ができそうか教えていただけますか?

増田先生:環境調整には、「場所」「物(アイテム)」「人」という3つの観点があります。「場所」は、自分の部屋を調整したり、図書館のような場所を使ったりする工夫です。「物(アイテム)」は、音などの刺激を調整したり、時間の管理などができるスマートフォンのアプリを使ったりする方法です。「人」は、友達と勉強する、あるいは人のいないところで勉強するといった工夫です。

—— これら3つの要素の中で、まずは自分にフィットしていないところから調整すると良さそうですね。まず「場所」については、どんな工夫が考えられますか?

増田先生:たとえば家だとどうしても勉強する気持ちになれない場合は、図書館や自習室など、自宅以外の場所を試してみるのもよいと思います。

自宅の場合でも、テレビや本棚、ゲーム、スマホなどが目につくと集中力が落ちてしまう場合には、カーテンなどで隠れるようにしたり、それらがない部屋を勉強スペースにしたりするのもよいでしょう。学校でも、生徒が気になりそうな物が置いてある棚にはカーテンをつけて情報を隠すような工夫をしているケースがあります。

ただ、人によって何がどれくらい刺激になるか度合いが違うので、自宅であれば自分が気になるものは何かを考えてみて、その刺激量を調整するとよいと思います。

—— 学校での環境の整え方は、家の場合でも参考になることがありそうです。

増田先生:特別支援学級ではさまざまな特性を持った生徒が同じ教室で過ごすので、「構造化」がポイントとなります。 何がどこにあるか、どこで何をするかを、具体的に目で見てわかりやすくするということです。家で取り入れるなら、勉強するスペースを決めたり、1日のタイムスケジュールを決めて書いておいたりすることが挙げられますね。

—— 「物(アイテム)」については、どんなものが役立ちそうでしょうか?

増田先生:周囲の音が気になる場合はイヤーマフを使ったり、集中したいときにはスマートフォンのアプリを活用したり、自分が使いやすい文具を揃えたりする方法があります。今は、勉強時間を計測してグラフ化したり、タイマーで管理したり、集中した時間に応じて報酬がもらえたりするスマートフォンアプリがいろいろ出ているので、楽しめそうなものを探してみるのもよいと思います。

—— スマホを見るとつい触っちゃうこと、ありますよね。むやみに我慢するより「どう活用するか」を考えたほうがストレスは少ないかもしれません。

増田先生:そうなんです。ゲームやスマホをつい触ってしまう場合、親に預けたり別の部屋に置いたりと物理的に触れないようにする工夫もできますが、「まずは10分触らない、それができたら20分」と段階的に距離を置くようにしたほうがうまくいくケースも多いです。「テスト期間は触らない」など、期間に応じてルールを作る手もあります。

—— 「人」については、1人のほうがいい生徒もいれば、周囲の目があるほうがいい生徒もいますよね。

増田先生:勉強に限らず、誰かと一緒に何かをすることに苦痛を感じる人もいますし、見られていると勉強しづらい人もいます。また人の声が刺激になって集中できない人もいれば、カフェやファストフード店など人でざわざわしている場所が落ち着く人もいます。

—— 自分が苦手なケース、あまりストレスを感じないケースを考えて、よりよい環境を探っていけるとよいですね。

「こうすべき」にこだわらず自分の生活にフィットする方法を

—— では、学習環境を整える際に、気をつけたい点はありますか?

増田先生:誰にでも効果のある万能な方法があるわけではないので、さまざま試してみて、自分にフィットするものを探していってほしいです。発達障害の有無にかかわらず、自分がどのような環境なら集中できるかは、誰でも体験しながら見つけていくものです。ですから、試しながらフィードバックして、自己理解も進めていけばよいと思います。

—— すぐに答えが見つかるものではないということですね。

増田先生:はい。また、「一般的にはみんなこうしているから、自分もこうするべき」という思い込みも取り払ってよいと思います。たとえば、睡眠に関するトラブルを抱えている生徒にとっては、日中よりも夕方や夜に勉強したほうが集中できるかもしれません。早寝早起きができなければダメと決めつけずに、自分が過ごしやすい環境を見つけるのがよいと思います。

—— 「こうしなければいけない」という固定観念にこだわりすぎないという点は、保護者も注意すべきですね。

増田先生:子どもが家で勉強できないことで悩む保護者も多いのですが、親にとっては家で勉強に集中できるのが当たり前だったとしても、その子にとっては学校の教室や図書館のほうがはかどるかもしれません。自分の常識が子どもに当てはまるわけではない点を理解することが大切です。

特に中学生、高校生の年代では、親に強制されるより自分で考えて調整していくことが重要な時期なので、コントロールしようとしすぎないことは重要ですね。

—— 子どもが好きなもの、夢中になっているものがあったとして、それがゆえに勉強がはかどらない場合、どのように距離を取るとよいのでしょう。たとえば電車の時刻表が好きな子でそればかり見てしまうといったケースでは、保護者がむりやり取り上げたり、自分で意を決して捨てたりすることが必ずしもよいとは思えないのですが。

増田先生:好きなもの、こだわりを持っているものに関しては、それによって自己肯定観が上がったり、リラックスできたり、前向きな思考ができたりと、それがお守りになっている面もあるはずです。

ゲームやスマホでも同じですが、いきなりゼロにするのではなく、触れる時間を決める、勉強のときには目に入らないところに置など、できる範囲で少しずつ工夫するとよいと思います。ムリに取り上げても、そのことがストレスになるなど執着する状況であればうまくいったとは言えませんよね。

—— 日常的に生活をする場所だからこそ、学習だけにこだわりすぎない環境調整が大切ですよね。

うまくいかなくても「復活体験」に目を向けよう

—— これから中学3年生になる生徒や、転学・編入を考えている高校生は、次のステージに向けて学習を頑張りたいとエンジンがかかっていく時期に入ります。中でも発達障害のある生徒たちに向けて、アドバイスをいただけますか。

増田先生:行きたい学校や、やりたいことをイメージしながら、自分に必要な環境を整えていってもらえればと思います。ただ「勉強をしなければいけない」ではなく、この先どのような自分になりたいか見通しを持ちながら進めてもらえるとよいですね。

また、うまく学習に集中できないことがあっても、そこからどうやって復活できたかを大事にしてください。深呼吸をしたらいいのか、解けそうな問題から取り組むといいのか、少し散歩するなど違うことをするといいのか。自分でトラブルシューティングを見つけて、活かしていってほしいです。

—— うまく取り組めないことにフォーカスするのではなく、その状況からうまくいったのはどういうときかに目を向けるということですね。

増田先生:そうですね。また、大勢の生徒がいる教室では勉強がしづらかったり、日中の時間に集中することが難しかったりする場合には、今は通信制高校や定時制高校、そうした生徒へのサポートが整っている学校などさまざまな選択肢があります。

進路においてもいろいろな学校を見て、自分が学びやすい環境はどういうところかを探してみてほしいです。

—— ありがとうございました。

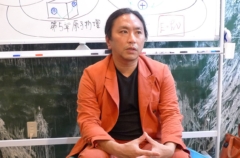

取材協力

増田謙太郎先生

東京学芸大学教職大学院准教授。東京都公立小学校教諭(特別支援学級担任)、東京都北区教育委員会指導主事を経て、現職。

特別支援教育、授業のユニバーサルデザイン、学びのユニバーサルデザイン(UDL)、ファシリテーション、教育実習等を専門とする。

著書に『特別支援教育コーディネータのための「合理的配慮」の技法』(明治図書)、『通級指導担当のための「アセスメントと個別指導」の技法』(明治図書)など。

<取材・文/大西桃子>

この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。