不登校の現状や原因、きっかけについて調査したデータはさまざまありますが、ここでは2つの統計データから不登校のきっかけや原因について考えたいと思います。

文部科学省の不登校に関する統計データ(2022年度)

文部科学省が算出している「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」を見ていきましょう。※参考リンク

不登校の生徒数(人数)

| 不登校生徒数(2022年度) | |||

|---|---|---|---|

| 学校 | 生徒数 | 不登校生徒数 割合 |

前年度比 |

| 小学校 | 6,151,305人 | 105,112人 | 128.97% |

| 1.71% | |||

| 中学校 | 3,205,220人 | 193,936人 | 118.66% |

| 6.05% | |||

| 高校 | 2,956,900人 | 60,575人 | 118.81% |

| 2.05% | |||

前年度比を見ると、小中高全ての課程で不登校生が大きく増加しています。また、不登校生の割合は中学校が6.05%と最多となっています。

不登校生の割合は高校で減少しますが、これは中学校で不登校となった生徒が進学しないケースや、通信制高校などの中学時代にはなかった形式の学校へ進学することで、徐々に登校できるようになる生徒が多いためと考えられます。

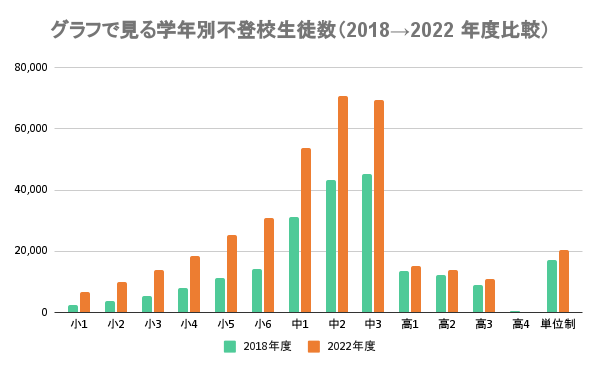

学年別で見る不登校の生徒数(人数)

| 学年別不登校生徒数(2022年度) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 学校 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 合計 |

| (単位制) | |||||||

| 小学校 | 6,668 | 10,047 | 13,823 | 18,373 | 25,430 | 30,771 | 105,112人 |

| 中学校 | 53,770 | 70,622 | 69,544 | - | - | - | 193,936人 |

| 高校 | 15,270 | 13,835 | 10,806 | 314 | 20,350 | - | 60,575人 |

不登校の生徒数は小学校から中学校までは学年が進むにつれて増加し、中学2年生・3年生が最多となっています。

一方高校では不登校になった生徒は中途退学や留年するケースが増えるせいか、学年が進むにつれて減少するという傾向にあります。

また、2018年度と比較すると全ての課程において、増加しているのがわかります。

不登校になったきっかけ

| 不登校になったきっかけ(2022年度) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 区分 | 小学校 | 中学校 | 高校 | ||||

| 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | ||

| 学校に係る状況 | |||||||

| いじめ | 318 | 0.3% | 356 | 0.2% | 124 | 0.2% | |

| いじめを除く友人関係をめぐる問題 | 6,912 | 6.6% | 20,598 | 10.6% | 5,576 | 9.2% | |

| 教師との関係をめぐる問題 | 1,901 | 1.8% | 1,706 | 0.9% | 286 | 0.5% | |

| 学業不振 | 3,376 | 3.2% | 11,169 | 5.8% | 3,416 | 5.6% | |

| 進路に係る不安 | 277 | 0.3% | 1,837 | 0.9% | 2,489 | 4.1% | |

| クラブ活動、部活動への不適応 | 30 | 0.0% | 839 | 0.4% | 492 | 0.8% | |

| 学校のきまり等をめぐる問題 | 786 | 0.7% | 1,315 | 0.7% | 514 | 0.8% | |

| 入学、転編入学、進級時の不適応 | 1,914 | 1.8% | 7,389 | 3.8% | 5,070 | 8.4% | |

| 家庭に係る状況 | |||||||

| 家庭の生活環境の急激な変化 | 3,379 | 3.2% | 4,343 | 2.2% | 1,080 | 1.8% | |

| 親子の関わり方 | 12,746 | 12.1% | 9,441 | 4.9% | 1,703 | 2.8% | |

| 家庭内の不和 | 1,599 | 1.5% | 3,232 | 1.7% | 1,093 | 1.8% | |

| 本人に係る状況 | |||||||

| 生活リズムの乱れ、あそび、非行 | 13,209 | 12.6% | 20,790 | 10.7% | 9,651 | 15.9% | |

| 無気力,不安 | 53,472 | 50.9% | 101,300 | 52.2% | 24,223 | 40.0% | |

| 左記に該当なし | 5,193 | 4.9% | 9,621 | 5.0% | 4,858 | 8.0% | |

※複数回答含

※パーセンテージは各区分における不登校児童生徒数に対する割合

不登校になるきっかけは小学生、中学生、高校生とさまざまではあるものの、年齢が低くなるほど、家庭生活に起因する不登校の割合が大きくなっています。

日本財団の不登校の中学生に関する統計データ(2018年度)

2018年に日本財団が行った調査、「不登校傾向にある子どもの実態調査」では、当時の文部科学省の結果とは違った結果がでていました。調査対象:中学生年齢の12歳~15歳※参考リンク

不登校の中学生の人数

| 調査項目 | 調査結果(%) | 人口推計 |

|---|---|---|

| 1年間に合計30日以上、学校を休んだことがある/休んでいる人 | 3.1% | 99,850人 |

1年間に合計30日以上の長期欠席という、日本財団における不登校の定義を満たす中学生の数は99,850人でした。これは2018年度の文科省の統計データ(119,687人)と若干の差はあるものの大きな違いはありませんでした。

中学校に行きたくない理由

1年間に合計30日以上、学校を休んだことがある/休んでいる生徒の「行きたくない理由」を見てみましょう。 (26項目から選択・複数回答可)

| 中学校に行きたくない理由 | 調査結果(%) |

|---|---|

| 朝、起きられない | 59.5% |

| 疲れる | 58.2% |

| 学校に行こうとすると、体調が悪くなる | 52.9% |

| 授業がよくわからない・ついていけない | 49.9% |

| 学校は居心地が悪い | 46.1% |

| 友達とうまくいかない | 46.1% |

| 自分でもよくわからない | 44.0% |

| 学校に行く意味がわからない | 42.9% |

| 先生とうまくいかない/頼れない | 38.0% |

| 小学校の時と比べて、良い成績が取れない | 33.9% |

体調や学力に関する理由が目立ちます。気になる点として、「先生とうまくいかない」という項目を約4割の生徒が選択しており、文科省の統計データとは大きな差異が発生しています。

また、文科省のデータでは家庭環境を不登校の理由のうち最も多いとしていますが、日本財団のデータでは、上位10位中に家庭環境という理由は挙がってきていません。

この差異が生まれる要因として、文科省の統計は「学級担任など当該児童生徒の状況を最も把握することができる教職員」が、「保護者の意見を踏まえ、スクールカウンセラー等の専門家を交えたアセスメント(同意)を行った上で」報告しています。

そのため、本音を話せない、自分でも分からないという不登校者の実情が本当に反映されているとは限りません。

中学生の不登校のきっかけに限っては、日本財団の統計データが実際の心情に近いと考えることが自然と言えるでしょう。こうした傾向は現在も少なからずある可能性はあります。

不登校の主なタイプと原因

一言で不登校と言っても、上で紹介したようにきっかけも学校に行かない理由もさまざまです。そのため原因やタイプは一概にはくくれませんが、こういった傾向があるという視点で参考にしてください。

学校生活上の影響タイプ

学校でたくさんの人と関わる中で、人間関係がうまく行かなくなってしまったり、校則や先輩後輩関係などにうまく適応できなかったりすることで、知らず知らずにストレスが溜まってしまうことがあります。

また、学校での勉強に追いつけずに学業不振になることで自信を失ってしまうことも。発達障害や学習障害などが原因で、人間関係や学習状況に影響する場合も少なくありません。

あそび・非行タイプ

夜中まで家に帰ってこない、友達との遊びに夢中になって学校に行かないといった場合のほか、ネット依存・ゲーム依存で生活リズムが乱れるといった場合もこれに当てはまるでしょう。

保護者が一方的に禁止すると、よりエスカレートする可能性があるので、本人と相談して最低限のルールを決めるなどの対応が必要です。保護者が対応に困る場合は、学校や周囲のサポート機関を頼るようにし、家庭内だけで抱えないことが重要でしょう。

無気力タイプ

学校での友達や先生とのトラブルが合ったわけではないのに、これといった原因が存在するわけではなく無気力になってしまうことがあります。

このタイプの場合は気持ちがついてこないために、無理やり何かをやらせるのではなく、まずはしっかり休みましょう。その上で何かやってみたいという気持ちが出てくるのを待ち、その心の動きを見逃さないことが大切です。

不安などの情緒的混乱タイプ

小学校の低学年の子どもが不登校になる場合に多いのがこのタイプです。母親と離れるのが不安、一緒にいたい、もっと甘えたいという気持ちから学校へ行き渋ることがあります。

また、中学校1年生は「中1ギャップ」という言葉があるように、親にとっても子どもにとっても環境変化が大きい時期です。

保護者の方は、中学生になったのだからしっかりして欲しいと子どもを大人扱いしがちです。しかし子どもの方は、周囲の環境や扱いの大きな変化に対応できず、ストレスを抱えてしまい、そこから不登校につながる場合があります。

意図的な拒否タイプ

学校の制度に不満や違和感を感じたり、学校よりも他にやりたいことがあるために、自分から学校に行かない場合があります。これを「選択的不登校」ということがあります。

こういった場合でも、フリースクールといった自主的に勉強する場であれば楽しく参加する場合もあるので、本人と相談してどうしたいか決めていくといいでしょう。また、最初は自らの意思で不登校となっていても、進学などの機会には学校に行かないことについて不安を感じる場合もあります。

複合タイプ

実際に最も多いのはこのタイプと言っていいでしょう。

また、不登校になった本人でも何が原因かということをはっきり認識していないこともあります。突然体調が悪くなり学校に行けなくなった、という子でも、別の学校に移ったら体調不良も落ち着いたという場合も少なくありません。

保護者の方は、子どもが不登校になることで大きな不安を感じるかもしれません。しかし不登校は「間違った選択」というわけではなく、あくまでもその子どもにとっては必要ゆえの選択です。

こういったことを心から理解するのは時間が必要かもしませんが、一人で悩まずに学校や、フリースクール、不登校の機関で相談しサポートを求めてみてください。

高校生であれば、通信制高校への転校をすることも可能です。ぜひ、色々な選択肢を探してみてください。

この記事を書いたのは

通信制高校ナビ編集部

「一人ひとりに最適な学校探し」をテーマに、さまざまな進路選択を考える生徒さん、親御さんに向けて、よりたくさんの選択肢を提供できるよう、通信制高校、サポート校に関連する情報を発信しています。