日本の在留外国人数は年々増えており、2024年末には過去最高となる約376万人に上りました。

それにともなって 外国にルーツを持つ児童・生徒数も増加していますが、その中には日本で生まれ育った子どももいれば、小学校や中学校、高校に通う年齢から日本に来た子どももいます。また、日本国籍を持つ子どももいれば、外国籍の子どももいて、環境はさまざまです。

外国にルーツを持つ多くの子どもにとって、学校で学ぶ際に大きなハードルとなっているのが、言語です。日本に来たばかりで日本語がわからなかったり、日本で長く生活していても家族との会話では母語を使っている環境だったり、日本語の習得の度合いはそれぞれ異なります。

文部科学省の調べでは、2023年度、「公立学校における日本語指導が必要な児童生徒数」は6万9123人。中でも、愛知県は1万1924人と、全都道府県の中で最も多い数となっています(次いで神奈川県が6182人、東京都が5373人)。

愛知県に多い理由としては、製造業が盛んな地域で、人手不足に悩む企業や外国人の受け入れに積極的な企業が多いこと、また多文化共生を推進する取り組みが活発なことなどが挙げられます。

今回は、この愛知県で通信制高校のサポート校として2024年に開校した「名古屋YWCA高等学院 国際コース(NYAIC/ニャイック)」に取材。外国にルーツを持つ生徒たちを対象にしたサポート校で、どのように学ぶ環境を整え、生徒たちと関わっているのか、運営を担う岩田えり子さんと朴亜紀子さんに聞いてみました。

外国ルーツの生徒にとっての通信制高校のメリットは?

—— 現在、NYAICにはどういった国にルーツを持つ生徒が通っているのでしょうか。

岩田さん:中国、ベトナム、トルコ、パキスタン、スリランカなど、アジア圏を中心に10カ国の生徒が通っています。小さい頃は両親だけが日本に来て働き、その間は祖父母と一緒に暮らしていて、中学生や高校生になる頃に日本に移ってくる子どもや、小さい頃から日本にいるけれど家族とは親の母語での会話となり、日本語も母国語もどちらも十分に話せない生徒など、事情はさまざまです。

—— 外国にルーツを持つ生徒の進学先として、通信制高校が選ばれることも多いと思いますが、通信制高校にはどのようなメリットがあるとお考えですか?

朴さん:現状、最も大きな受け皿となっているのは、定時制高校です。公立の定時制高校であれば入学金や授業料も安く、日本語指導が必要な生徒へのサポートもあります。ただ、日本に来たばかりで日本語がまったく話せず、日本の中学にも通っていない生徒は定時制高校もハードルが高いため、サポート校で日本語サポートを受けながら、通信制高校の単位を修得する選択肢が重要になってきます。

岩田さん:ただし、通信制高校の場合は授業料は就学支援金の対象となりますが、サポート校には就学支援金が適用されず、どうしても費用がかさんでしまいます。

朴さん:通学定期券も、交通機関によってサポート校には適用されない路線があり、定期券代だけでも高額になってしまうケースもあるんです。

—— 遠くから通っている生徒も多いのですか?

朴さん:当校は名古屋市の中心部にあるのですが、岐阜県や三重県から通ってくる生徒もいます。

—— 経済的な面で通学が難しい家庭も出てくるということですね。授業のカリキュラムについては、通信制高校に通うメリットはありますか?

岩田さん:定時制高校で日本語指導が必要な生徒の場合は、ほとんどが夜間に通うことになりますが、通信制高校やサポート校では、日中に学校に行くことができます。NYAICでは、月曜から金曜まで、4コマから6コマの授業が設けられているので、一般的な高校生と同じようなリズムで通学することができます。

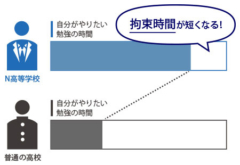

朴さん:さらに、定時制高校では全日制高校と同じように1年生から多数の教科を学ぶことになります。一方、単位制の通信制高校と連携したNYAIC独自のカリキュラムでは、語学を中心にまず必要な教科に絞って授業を受けて単位を取得していくことができます。日本語の授業をとっても単位を取得できるので、それぞれのペースに合わせて学べるのが特色です。

—— NYAICは通信制高校のYMCA学院高等学校(外国ルーツの生徒に柔軟なコースがある通信制高校)と提携したサポート校ですが、サポート校で語学を中心に学びながら、通信制高校のレポート提出や試験をクリアしていく形になるのですね。

岩田さん:はい。通信制高校は通常、レポートの提出、スクーリングへの参加、単位認定試験を経て卒業に必要な単位を取得していきますが、日本語が不得意な生徒にとってはレポート提出がとても大変なんです。そこで、NYAICでは授業の中でレポート提出のサポートも行いながら、日本語を中心に学んでもらっています。

—— 通信制高校は自学自習が基本となりますが、レポートも日本語で提出するとなると、一人では難しいですよね。サポート校の存在は大きいと思います。

それぞれの母語や文化も尊重しつつ学び合える環境を

—— では、NYAICのカリキュラムでは、具体的にどのような工夫をされているのか教えていただけますか。

朴さん:通信制高校のサポート校の中には、自由登校や自習ベースのところも多いのですが、NYAICでは一般的な学校と同じように週に5日間、朝から授業を行います。授業では、生徒たちの母語や母国の文化も大切にしており、日本語を使うのが困難な1年生は授業内容によっては母語による表現もOKとしています。

岩田さん:年に4〜5回、生徒と学習状況を振り返る面談を実施しているのですが、そこでも日本語が難しければ母語や英語で表現してもらっています。面談では今どんなことに難しさを感じているか、どれくらい学習が進んだかなどを振り返ってもらい、次回までの目標を設定し、自立的な学習ができるようにサポートしています。

—— 日本語でうまく表現できないことで、本当は意見があったり、わかっていることを表現したかったりしても伝えられず、自己肯定観を低くしてしまう場合もありますよね。

岩田さん:そうならないような環境を作れるよう気を配っています。NYAICには似たような境遇の生徒が集まっているので、安心していろいろな言葉で自分を表現できる場になっているのではないかと思います。

—— 数学や理科など言語学習以外の教科も、日本語が壁になることが多いのでしょうか。

朴さん:言語以前に、小学校や中学校で何をどこまで教わるかが国によってまったく違うので、計算問題ひとつとっても生徒によって習得レベルが全然違います。高校卒業には数Ⅰが必修となりますが、それ以前の中学校で習う数学から教えなければならない生徒もいて、そこは教える側も苦労するところです。実は、最も苦戦する教科が数学なんです。

—— なるほど、事前に持っている知識が生徒によって違いすぎる科目もあるんですね。さまざまな国にルーツを持つ生徒同士で、交流する機会も設けているのでしょうか。

朴さん:遠足などのイベントもありますし、NYAICの母体となるNGO、名古屋YWCAが主催する「多文化まつり」に名古屋学院大学の学生たちとともに参加するなど、学校内だけでなくさまざまな機関・団体と交流を持っています。

岩田さん:NYAICは、もともと名古屋 YWCAが日本語学校やグローバルスクールなどを運営する中で、外国にルーツのある子どもたちが中学校や高校の勉強で挫折してしまうケースを見て、そうした子どもたちにも諦めずに高卒資格を取得してもらいたいと考えてスタートしたサポート校なんです。そのため、名古屋YWCAで培ってきたネットワークなども活用して、さまざまなサポートができています。

—— 卒業後の進路についてもサポートされているんですか?

岩田さん:はい。大学や専門学校などへの進学にしても就職にしても、外国にルーツのある生徒にはさまざまなハードルが存在しますが、できる限り希望に沿った進路を実現できるように、ネットワークも活用しながら支援しています。

朴さん:実際、進学や就職する際には、どのような手続きをしなければいけないのか、入学願書をどう提出したらいいのかなど、スケジュールの感覚や手続きの方法からよくわからず、困ってしまうケースもよくあります。それだけでなく、銀行口座を作りたいときや、ひとり親家庭が手当などを申請したいときに説明が読めないなど、生活の上でも日々さまざまな困難があるんです。そうした生徒や家族の状況に合わせて、スタッフができる限りそれぞれの立場に立ったサポートを行っています。

—— 一般的な学校ではなかなか手の届かないところまで、細かくサポートされているんですね。

今後はサポート校への経済的支援も必要

—— 今後、外国にルーツを持つ子どもたちが日本で学びやすくなるために、社会全体ではどのような工夫が必要だと思いますか。

朴さん:そうした生徒の受け皿として通信制高校も注目されていくと思うのですが、日本語に困難を抱える生徒の場合はサポート校の必要性が高いので、サポート校に対しても就学支援金や通学定期券などを適用してもらえたらと思います。

岩田さん:通信制高校のスクーリングは本校に通わなければいけませんが、それをサポート校への通学でも認めてもらえれば、助かる生徒が多いと思います。また、授業料についても愛知県に本校があれば充実した就学支援が受けられるのですが、本校の所在地が県外のため国の就学支援しか利用できず、入学金の補助などがありません。自治体によって就学支援の内容が異なる現状にも問題があると思います。

朴さん:サポート校向けの奨学金なども充実していくとうれしいですね。

—— 確かに、高校であれば受けられる支援が、サポート校だと受けられない場合が多々ありますよね。では卒業後、生徒たちに期待するのはどんなことでしょうか。

朴さん:日本はこれから企業の人手不足がますます深刻化していくので、日本でしっかり学んで、日本の企業で活躍できる若者が増えていくといいなと思っています。また、日本に限らず、母国でも日本でもない第三国で活躍したいと望む生徒もいます。一人一人が教育によって力をつけ、やる気を持って社会で活躍できるようになってほしいです。

岩田さん:自分で自分の道をしっかり決められるように成長してほしいです。できれば大学や専門学校に行って知識を身につけて、就職してほしいです。高校でしっかり勉強して学力を身につけることで、その先の選択肢が見えてくると思うので、安心して学習を続けられるようにサポートしていきます。

—— ありがとうございました。

取材協力

名古屋YWCA高等学院 国際コース(NYAIC/ニャイック)

https://www.nagoyaywca.org/nyaic/

<取材・文/大西桃子>

この記事を書いたのは

ライター、編集者。出版社3社の勤務を経て2012年フリーに。月刊誌、夕刊紙、単行本などの編集・執筆を行う。本業の傍ら、低所得世帯の中学生を対象にした無料塾を2014年より運営。